Creo que, imbuidos por ese canto que menciona a Gernika y su árbol, hay gente que ha llegado a creer que es allí donde se juntaban los representantes de tooooodos los vascos.

Ahora se pretende que sea el himno de todos. ¿Qué todos?

------------------------------------

PRIMERA PARTE

La excursión.

La excursión.

El 21 de agosto del 2015 fuimos con el club de jubilados de Uxue a visitar Gernika, la ría de

Mundaka, Bermeo y Gaztelugatxe.

Un agradable y ameno día. Estuvimos muy bien atendidos con la explicaciones de una simpática guía que nos acompañó por todos los lugares del mencionado recorrido.

Primero fue ir a la Casa de Juntas y al Árbol.

Luego fuimos al edificio del Museo de la Paz donde está la exposición recordatoria del bombardeo tras lo cual fuimos a comer.

A la tarde, y desde el autobús, vimos desde arriba la ría de Mundaka, reserva natural de

Urdaibai.. visita a Bermeo, paseo por el puerto donde tomamos unos helados.. y ¡marchando hacia

Gaztelugatxe!… al que no descendimos por la hora que era, la acumulación de gente subiendo y bajando y por lo empinada que resultaba la cuesta para los jubilados de más edad..

La tertulia.

Lo que quiero comentar en este post es a raíz del cruce de pareceres que mantuvimos varios de los presentes tras la visita al Árbol y Casa de Juntas de Gernika.

Uno de los jubilados comentó que a la guía no le había entendido lo de las anteiglesias.

Uno de los jubilados comentó que a la guía no le había entendido lo de las anteiglesias.

Que era la primera vez que oía la palabra y que a él le había parecido oír "anti-iglesias" y que no le cuadraba.

Que las "anti-iglesias" (¡!) mandaban representantes a Gernika, si que entendió...

Que las "anti-iglesias" (¡!) mandaban representantes a Gernika, si que entendió...

Enseguida aclaramos el mal entendido, ya que una anteiglesia era algo así como la asamblea de un pueblo reunida en el atrio de una iglesia, cosa que sucedió en toda la antigua extensión del reino de Navarra.

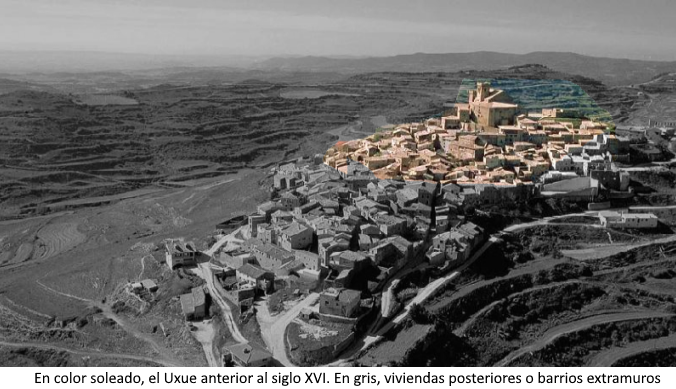

El ejemplo lo teníamos en Uxue mismo, ya que las asambleas vecinales de concejo abierto se celebraban ante la entrada principal a la iglesia (la anteiglesia) o atrio que en Uxue llamamos "el Losau".

En el Reino de Navarra se hacían juntas vecinales en los atrios de las iglesias de aldeas y pueblos, desde donde luego enviaban representantes a las juntas de comarca, a las juntas de valle... y a donde hiciera falta.

La conversación derivó en que en Bizkaia, Navarra, Gipuzkoa, Alava había cosas similares en las usanzas y en eso de gobernarse y ayudarse el pueblo llano con costumbres convertidas en leyes de convivencia, nacidas desde abajo.

Les dije que todo ello quizá sea reminiscencia de cuando todo este territorio también fue Navarra.

Ante alguna cara de incredulidad (y por citar solo un ejemplo de la amplitud de Navarra) les comenté el laudo de Londres de año 1177 en el que el rey de Inglaterra dirimió una disputa entre Alfonso VIII de Castilla y Sancho VI el Sabio de Navarra, sentenciando que los actuales territorios de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia eran Navarra...

(ver aquí que Navarra, mientras fue independiente, siempre reivindicó aquellos territorios)

Otro compañero de viaje intervino para decir que tenia la duda de si era verdad o no que "todos los vascos" (sus representantes) se reunían en tiempos junto al Árbol de Gernika…

Otro compañero de viaje intervino para decir que tenia la duda de si era verdad o no que "todos los vascos" (sus representantes) se reunían en tiempos junto al Árbol de Gernika…

Él recordó el bochinche que le armaron a Juan Carlos I ciertos miembros del parlamento de Gasteiz, y que en Gernika juran su cargo los Lehendakaris de la C.A.V

El que esto escribe comentó que los que se reunían bajo el Árbol de Gernika (siglos antes de la actualidad y cuando los fueros estaban vigentes) eran vascos, pero que "no eran representantes de todos los vascos" ya que hay más vascos aparte de los vascos de Vizcaya y más vascos aparte de los vascos de las Vascongadas.

La Vizcaya Nuclear.

Y les recordé lo que nos explicó la guía:

Y les recordé lo que nos explicó la guía:

Les comenté que los López de Haro fueron los que cambiaron su obediencia a los reyes de Navarra para hacerse cortesanos del de Castilla y proclamarse Señores de Vizcaya.

El año 1200 el Duranguesado fue invadido por Castilla a la vez que los actuales territorios de Gipuzkoa y Alava desgajándolos de Navarra.

En 1379 el rey Juan I de Castilla se hizo con el Señorío por herencia materna.

En 1379 el rey Juan I de Castilla se hizo con el Señorío por herencia materna.

Desde entonces los reyes de Castilla ostentaron el título de "Señor de Vizcaya".

(pinchando aqui podéis leer un artículo muy aclarador sobre esta época de la historia de Bizkaia y de Navarra)

Bizkaia. Las otras Casas de Juntas contemporáneas de la de Gernika.

1-Tal como nos había dicho la guía, Gernika solo era el lugar de reunión de la Bizkaia Nuclear.

(pinchando aqui podéis leer un artículo muy aclarador sobre esta época de la historia de Bizkaia y de Navarra)

Bizkaia. Las otras Casas de Juntas contemporáneas de la de Gernika.

1-Tal como nos había dicho la guía, Gernika solo era el lugar de reunión de la Bizkaia Nuclear.

2- El Duranguesado tenía su Casa de Juntas y ermita de San Salvador de Gerediaga en Abadiano

(pinchar aqui)

(pinchar aqui)

3 - Las Encartaciones tenían su lugar propio de reunión: La Casa de Juntas de Avellaneda.

(pinchar aquí)

------------

Y no seguimos profundizando más, ya que no era momento ni ocasión para enrollarse dando de lado a nuestras parejas y a los demás viajeros.

-------------------

TERCERA PARTE

- Juntas de Concejo Abierto, Juntas de Valle, Juntas gremiales.

- Los batzarres en descampado.

- Los batzarres en descampado.

Tras recordar aquella excursión y aquella charla entre jubilados, me pongo a pensar en varias cosas relacionadas con las Juntas de Concejo Abierto, Juntas de Valle, Juntas gremiales que hubo y hay en toda Navarra, y lo del Árbol y la Casa de Juntas de Gernika.

Se tiene noticia de diversos lugares agrestes donde las personas se juntaban desde antiguo para dirimir asuntos de comarca o del valle, o relacionados con el gremio de los asistentes.

Un ejemplo: Uxue y Pitillas.

Se tiene noticia de diversos lugares agrestes donde las personas se juntaban desde antiguo para dirimir asuntos de comarca o del valle, o relacionados con el gremio de los asistentes.

Un ejemplo: Uxue y Pitillas.

Reuniones en despoblado.

En Uxue tenemos la siguiente noticia del siglo XVII en la que se dice que

"El día de San Martín, 11 de noviembre, el alcalde de la Mesta de la villa de Uxue, pedía, en nombre de los ganaderos de Uxue y Pitillas, las hierbas de invierno de las corralizas y dehesas comunes, para el goce de sus ganados.Como se ve, el sector o gremio de los ganaderos de Uxue y Pitillas se reunía en término no urbano, en pleno campo, para dirimir sus asuntos.

Luego el alcalde de Uxue resolvía, señalando día para salir a Busa, término propio de Ujué, para hacer manifiesto del número de ganado. (Busa está a medio camino entre Uxue y Pitillas)

De ello se daba noticia a Pitillas para que enviasen un regidor, que junto con los ganaderos, acudían al manifiesto.

Así todos, los ganaderos de Uxue y de Pitillas, el día señalado, acudían al paraje acostumbrado y jurando en la vara del alcalde de Uxue, manifestaban el número de ganado que poseían como suyo propio".... etc etc.

Asuntos similares en cuanto a reuniones en lugares no urbanos y equidistantes entre poblaciones podríamos encontrar en nuestros archivos, no sólo de Uxue, sino de toda Navarra.

- Recordemos las Juntas de labradores en el término de Miluce en Pamplona. Quizás no se reunían en aquel descampado por secretismo, sino por lugar convenido y cómodo en cuanto a poder asistir desde los pueblos de la comarca.

- Las juntas del pueblo llano de Zuberoa se hacían en un bosque...

La existencia de un árbol singular, motivo para hacer las reuniones comarcales junto a él.

Ya sé que hay mil opiniones sobre la sacralidad de ciertos árboles y sobre supuestos cultos a los mismos, que muchos mencionan como inicio del hecho de juntarse en torno a ellos.

Pero vayamos a lo práctico:

La elección de un árbol especial (por ejemplo por su corpulencia y porte majestuoso) y que además fuese fácil de localizar yendo por tal o cual camino, pudo ser el motivo de convocar las juntas de una comarca a su lado o bajo su sombra.

Tales árboles eran inconfundibles por sus características para quienes fuesen a reunirse allí por primera vez.

Conclusión:

De la costumbre de celebrar las juntas de comarca en un terreno no urbano a erigir en el mismo lugar una ermita o un edificio con tejado para el mismo fin solo hay un pequeño paso.

CUARTA PARTE

De la costumbre de celebrar las juntas de comarca en un terreno no urbano a erigir en el mismo lugar una ermita o un edificio con tejado para el mismo fin solo hay un pequeño paso.

CUARTA PARTE

La costumbre hace fuero.

Lugares junteros de los distintos territorios.

Ya que estamos hablando de Bizkaia, empecemos por aquel territorio.

Veamos un mapa que muestra la localización de varios árboles juraderos en aquel Señorío.

Ya que estamos hablando de Bizkaia, empecemos por aquel territorio.

Veamos un mapa que muestra la localización de varios árboles juraderos en aquel Señorío.

La palabra jurado equivalia a las actuales concejal o concejante (zin-egotzi en euskara).

El juramento ante los presentes equivalía a escribir un acuerdo en papel.

La palabra dada, lo acordado, era ley.

Y todos los presentes en el batzarre, bajo juramento, eran testigos de lo acordado.

La palabra dada, lo acordado, era ley.

Y todos los presentes en el batzarre, bajo juramento, eran testigos de lo acordado.

----------

En la siguiente imagen vemos que en el territorio de la actual Bizkaia hubo más árboles juraderos que el de Guernica.

A día de hoy, agosto del 2020, leo que la configuración definitiva de la Vizcaya Nuclear y de sus villas no ocurrió hasta una concordia celebrada en 1630,

Y que los territorios de la Bizkaia no nuclear (Duranguesado, Encartaciones y Valle de Orozco) no acabarían asimilándose al resto de Bizkaia hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Las Villas de Bizkaia.

Eran 21 núcleos urbanos amurallados fundados durante la Edad Media. Diferenciadas del fuero vizcaíno que tenían las demás poblaciones (por los fueros particulares de sus respectivas cartas pueblas).

Eran 21 núcleos urbanos amurallados fundados durante la Edad Media. Diferenciadas del fuero vizcaíno que tenían las demás poblaciones (por los fueros particulares de sus respectivas cartas pueblas).

Durante algún tiempo estas Villas aforadas llegaron a celebrar sus juntas separadamente de las que se celebraban dentro de la Bizkaia Nuclear y de lo que entendemos como Bizkaia actual.

Navarra.

Dos leyendas que hablan de reuniones en medio de la naturaleza.

Un episodio de nuestra mitología cuenta que en el bosque que rodea la ermita de San Pedro entre los pueblos de Urdiain y Alsasua, tras celebrar batzarre decisorio, fue alzado rey García Ximénez, padre de Eneko Aritza.

Otra leyenda cuenta que Eneko Aritza, habría sido coronado por una junta de infanzones en el valle del Roncal, delante de la cueva de la peña de Ezkaurre.

Tales leyendas dejan traslucir la costumbre de hacer batzarre en un bosque en el primer caso, y delante de una cueva en el segundo.

(¿Qué mas seguro para hacer un batzarre que una ermita hecha exprofeso en ese mismo bosque?

¿Qué más seguro para reunirse que cerca de una cueva para cobijarse en caso de mal tiempo?)

-------------

Más datos ésta vez a la luz de la lógica y de apuntes históricos

En el territorio de la actual Comunidad Foral de Navarra venía de muy antiguo la organización por valles donde sus habitantes mantenían sus juntas participativas de aldea, pueblo y valle.

El concepto de "valle" como unidad administrativa de varios pueblos.

La organización por valles en Navarra fue general empezando por la zona Media hasta llegar al Pirineo (desde línea geográfica entre la sierra de Uxue a la de Codés)

Sobre esa línea, uno tras otro, los valles de Aibar, Orba, Ilzarbe, Eguzkitza, Val de Mañeru, Deierri. Val de Lana, Val de Allin, Améscoas, la Berrueza...

Encima de los mencionados valles, todo el territorio son o fueron valles (y cendeas) tanto hasta el Pirineo como en toda la vertiente cantábrica.

Es de creencia popular que los valles y su gestión surgieron antes de que se gestara y desarrollara el reino de Pamplona (s. VIII-X).

A resaltar los acuerdos y tratados de entre valles y sobre todo entre los de un lado y otro del Pirineo que solían debatirse en lugares aceptados por las partes.

Las Buenas Villas de fundación medieval, también tuvieron coordinación entre ellas.

Lapurdi.

Laburdi también tuvo sus anteiglesias y su lugar de reunión en Ustaritz donde también hubo un árbol juradero.

Laburdi también tuvo sus anteiglesias y su lugar de reunión en Ustaritz donde también hubo un árbol juradero.

Lógicamente Lapurdi mantuvo relación con los territorios vecinos de la Baja Navarra, la bahía de Txingudi, Cinco Villas y Baztán...

A tener en cuenta la importancia que tuvo el puerto de Baiona para Navarra desde que Bizkaia estuvo bajo la órbita de Castilla y desde que el reino mesetario invadiese el año 1200 Álava, Gipuzkoa y el Duranguesado cerrándole a lo que quedaba de aquella Navarra el acceso al mar. (ver aquí)

Basenafarroa

Basenafarroa tuvo sus asambleas vecinales y por valles.

Basenafarroa tuvo sus asambleas vecinales y por valles.

Y acuerdos con los valles limítrofes incluidos los del sur del Pirineo.(por ejemplo rebaños de Aezkoa podían trashumar hacia los valles de Bajanavarra).

Zuberoa

En Zuberoa el pueblo llano se reunía en un bosque, de ordinario el de Libarrenx: era el Silviet.

En Zuberoa el pueblo llano se reunía en un bosque, de ordinario el de Libarrenx: era el Silviet.

Como es lógico, mantuvieron relaciones con los valles limítrofes y del sur del Pirineo.

En Alava hubo 7 cuadrillas que se reunían cada una en su respectiva zona...

A resaltar el Campo de juntas de Ayala.

Las Juntas Generales de Alava se celebraron en distintas localidades...

Gipuzkoa estaba dividida en tres valles y en conjunto formaban las Juntas Generales ..

En todos los territorios de la Navarra anterior al año 1200 hubo lugares, había lugares convenidos para hacer los batzarres comarcales para hablar y decidir sobre lo común.

En todos los territorios de la Navarra anterior al año 1200 hubo lugares, había lugares convenidos para hacer los batzarres comarcales para hablar y decidir sobre lo común.

Y siguieron celebrándose esas reuniones siglo tras siglo:

Reuniones de aldea y pueblo relativas a lo municipal, reuniones a nivel de valle, reuniones de las Buenas Villas, reuniones de infanzones, reuniones de labradores, reuniones de ganaderos para dilucidar sobre cañadas, uso de los pastos, fechas de estancia en los mismos etc etc.

Recordemos:

Sabemos de las juntas de los pastores que iban a las sierras de Urbasa y Andía, de la Junta de Congozantes de las Bardenas... de los acuerdos (algunos de ellos todavía vigentes) respecto al pastoreo entre valles pirenáicos de uno y otro lado de la cordillera..

Sería prolijo reseñar aquí, valle por valle, si en tiempos se reunían en lugar urbano o en descampado para hablar de sus cosas.

Es de suponer que eligiesen lugares (campas, árboles, ermitas) que resultasen céntricos para todos los junteros.

Las Juntas de Infanzones, en el actual territorio de la Comunidad Foral de Navarra tenían reuniones comarcales en:

Miluce (cuenca de Pamplona y de los afluentes del Arga).

Arteaga (valles de Erro, Urrobi, Urraúl y Salazar).

Irache (Merindad de Estella).

Ribera (zona de Tudela y riberas del Arga, Cidacos y Aragón, quizá hasta Tafalla y Olite).

Obanos (valles de Ilzarbe, Orba y Aibar).

Obanos (valles de Ilzarbe, Orba y Aibar).

En la reunión de infanzones que tuvo lugar en Pamplona el 23 de agosto de 1298, estuvo la representación de San Juan de Pied de Port, y también la de los territorios de Cize, Arberua, Osés y Baigorri, por lo que se demuestra que la organización de los Infanzones se extendía por todo el reino de aquel entonces.

A las reuniones generales de Obanos se unieron los representantes de las Buenas Villas que eran los delegados de los burgos de San Cernín y San Nicolás de Pamplona, y los de las poblaciones de Estella, Tudela, Olite, Sangüesa, Puente la Reina, Los Arcos, Viana, Larrosoaña, Villava, Monreal, San Juan de Pied de Port, Laguardia, San Vicente, Roncesvalles, Villafranca, Lumbier.

A las reuniones generales de Obanos se unieron los representantes de las Buenas Villas que eran los delegados de los burgos de San Cernín y San Nicolás de Pamplona, y los de las poblaciones de Estella, Tudela, Olite, Sangüesa, Puente la Reina, Los Arcos, Viana, Larrosoaña, Villava, Monreal, San Juan de Pied de Port, Laguardia, San Vicente, Roncesvalles, Villafranca, Lumbier.

Los labradores siguieron juntándose en Miluce...

Las Hermandades

Habría que apuntar las Hermandades entre pueblos transfronterizos para defenderse de bandidos y maleantes.

Y la Hermandad del Reino de Navarra para el mismo fin, en la que la organización y colaboración entre municipios eran vitales para su funcionamiento.

-------------------

QUINTA PARTE

Árbol y Casa de Juntas de Gernika en el imaginario popular.

En la página oficial de las Juntas Generales de Bizkaia, al hablar de la casa de Juntas y del Árbol de Gernika dice que"el edificio se alza junto al roble foral, punto de encuentro de todos los territorios de Euskal Herria aunados en una misma tradición cultural y etnográfica y traspasando todo tipo de fronteras políticas" (ver aquí)

Lo de "punto de encuentro de todos los territorios de Euskal Herria" no es cierto al menos en lo referente a la decisión política y administrativaya que sólo lo ha sido para el Señorío de la Vizcaya Nuclear y solo desde el siglo XIX para toda la Bizkaia actual..

Que Casa y Árbol sean muy visitados por mucha gente proveniente de todos los territorios de Euskalerria, si que es cierto.

Ya hemos visto que la Casa de Juntas y el Árbol de Gernika fueron lugar de reunión de la Vizcaya Nuclear (hay documentación del siglo XIV que ya lo mencionan).

Ya hemos visto que la Casa de Juntas y el Árbol de Gernika fueron lugar de reunión de la Vizcaya Nuclear (hay documentación del siglo XIV que ya lo mencionan).

Sabemos también que tuvieron casas de juntas tanto el Duranguesado como las Encartaciones y que hubo más árboles junteros en el territorio de la actual Bizkaia.

Y que a inicios del siglo XIX Gernika se convirtió en el único lugar juntero para toda la actual Bizkaia.

Ya hemos visto que en los demás territorios que abarcó el Reino de Navarra (Euskalerría o territorios de habla vasca) también hubo desde tiempos inmemoriales juntas en las que cada hogar tenía un voto, y que tejieron desde abajo relaciones vecinales, relaciones a nivel de valle, comarca...

Y sabemos que sus lugares de reunión para tratar asuntos vecinales eran los atrios de las iglesias, las plazas públicas... o los lugares rústicos junto a árboles, ermitas y descampados que cada valle o cada comarca dispusiera.

----------------

Si pincháis aquí, un articulo de Alots Gezuraga sobre la similitud de los fueros de Bizkaia con los demás territorios del antiguo Reino de Navarra.

-------------

SEXTA PARTE

Que desde el siglo XIX Gernika fuese el lugar fijo y único de Bizkaia para celebrar sus reuniones dio fama y simbolismo al Árbol de Gernika.

Que desde el siglo XIX Gernika fuese el lugar fijo y único de Bizkaia para celebrar sus reuniones dio fama y simbolismo al Árbol de Gernika.

Siglos XVIII y XIX.

Recordemos que los organismos propios de Iparralde fueron erradicados tras la Revolución Francesa.

Al árbol de Guernica y su Casa de Juntas hay que reconocerles que finalizaron siendo el único lugar fijo en el que los representantes de Vizcaya se reunían (ya con representación del Duranguesado y las Encartaciones)

- Mientras, las Cortes de Navarra no tenían sede centralizada.

Aunque Pamplona era la capital administrativa, las Cortes de Navarra tenían por costumbre juntarse tanto en Pamplona como en alguna de las Buenas Villas y Cabezas de Merindad, lugares que se elegían de antemano.

- En cuanto a Gipuzkoa, celebraba sus Juntas Generales de modo rotatorio en hasta 18 villas.

- Las Juntas Generales de Álava, por su parte, celebraban tradicionalmente dos reuniones anuales, una en Vitoria - Gasteiz. La otra era rotatoria por distintas poblaciones.

Por lo tanto, el hecho de que Bizkaia tuviese, ya a inicios del siglo XIX, un único lugar juntero (Casa de Juntas y Árbol de Gernika) fue tomado en la imaginación de muchas personas como símbolo de lo foral de todos los territorios.

Por ese mismo simbolismo de las antiguas libertades causó tanta conmoción el salvaje bombardeo que destruyó la ciudad el 26 de abril de 1937.

SÉPTIMA Y ÚLTIMA PARTE

La cuestión Foral, Iparragirre y el Gernikako Arbola.

Creo que no hace falta recordar que en la base de los alzamientos carlistas del siglo XIX estaba la cuestión foral ante la imposición de un sistema liberal que hacía añicos el funcionamiento tradicional de nuestros territorios.

José María Iparraguirre, cantante y poeta popular era oriundo de Idiazábal.

José María Iparraguirre, cantante y poeta popular era oriundo de Idiazábal. Nació en Urretxu (Gipuzkoa) el 12 de agosto de 1820 y falleció en Itsaso el 6 de abril de 1881.

Terminada la primera guerra carlista (1833 - 1840) se fue a Francia sin adherirse al Convenio de Bergara y desde entonces toda su existencia la dedicó a viajar, cantando sus composiciones.

En 1853 le fue permitido volver, mediante indulto y recorrió andando Navarra y las otras tres provincias.

Compuso el Gernikako Arbola.

El nuevo himno se hizo popular y fue cantado en muchas ocasiones, a veces multitudinariamente.

Compuso el Gernikako Arbola.

El nuevo himno se hizo popular y fue cantado en muchas ocasiones, a veces multitudinariamente.

Cuando corría la voz de que Iparraguirre iba a cantar en público se congregaba gran cantidad de gente para escucharlo.

Cuando interpretaba el Gernikako Arbola y sus otras nuevas composiciones, causaba el fervor de todos los congregados que rompían en aclamaciones.

Esto pareció peligroso a las autoridades que decretaron su expulsión del país en 1855, acompañado por la Guardia Civil.

(más información sobre Iparaguirre pinchando aquí)

Durante la Gamazada (año 1893) el Gernikako Arbola fue cantado en infinidad de ocasiones: en la despedida a la Diputación Foral de Navarra en su viaje a Madrid y a su vuelta en la estación de Castejón.. en la manifestación que se hizo en Pamplona... en las manifestaciones de las otras capitales vascas...

(más información pinchando aqui)

-------------

La canción de Iparagirre impulsó la mitificación del árbol de Gernika.

Vuelvo a recordar que a causa de que en el resto de territorios forales no hubo un lugar que destacase sobre los demás lugares habituales a la hora de celebrar las Cortes de Navarra, las Juntas de Álava y las de Guipúzcoa... el Árbol de Gernika pasó a ser mencionado una y otra vez, cantado una y otra vez, de manera que en la imaginación popular se convirtió (casi, casi) ¡en símbolo único de lo foral!

Vuelvo a recordar que a causa de que en el resto de territorios forales no hubo un lugar que destacase sobre los demás lugares habituales a la hora de celebrar las Cortes de Navarra, las Juntas de Álava y las de Guipúzcoa... el Árbol de Gernika pasó a ser mencionado una y otra vez, cantado una y otra vez, de manera que en la imaginación popular se convirtió (casi, casi) ¡en símbolo único de lo foral!

Símbolo e imaginario (que de interpretarse sin saber nuestra historia y la de aquella casa y árbol) quizás da pie a con lo que hasta ese momento pensaba mi contertulio en la excursión que hicimos a Gernika:

"que todos los vascos (sus representantes) se reunían en tiempos junto al Árbol de Gernika"…Es obvio que en Gernika, solo se reunían los de la Bizkaia Nuclear hasta que en el siglo XIX se empezaron a reunir todos los representantes de la actual territorio histórico de Bizkaia.

(Ahora también los miembros del parlamento de la CAV (Bizkaia, Araba y Gipuzkoa) para el juramento del Lehendakari.

---------------

CONFESIÓN.

Dos preguntas que me hago y os hago:

1- ¿El himno del Gernikako Arbola mantiene el mito de que todos los vascos se reunían allí "desde siempre"?

2- ¿Pretender que ese sea el "himno nacional"... da alas a ese mito?

Yo que escucho y me emociono con el Himno de las Cortes de Navarra, confieso que canté unas cuantas veces el Gernikako Arbola (como muchas otras canciones que llevo dentro ¡faltaría más!)

Pero como himno... estimo los que en tiempos de la Transición que cantábamos en muchas ocasiones, por ejemplo al terminar ciertas manifestaciones....

He estado delante del Árbol varias veces y seguro que volveré a visitar la bonita ciudad de Gernika.

Aun así, tengo que confesar que hay un lugar muy simbólico que logra emocionarme más, muchísimo más que otros:

El monumento y castillo de los defensores de Amaiur,defensores de lo que quedaba de la mil veces mutilada Navarra

Otro monumento que cuando me acerco a él me hace vibrar: es el dedicado a la Batalla de Noain...

Confieso que siento la necesidad de evocar no uno, sino todos los lugares (bosques, campas, atrios, ermitas, anteiglesias, plazas) donde nuestros antepasados hicieron pueblo celebrando sus batzarres decisorios para la convivencia, el trabajo y la vida en auzolán en asambleas de barrio y pueblo, desde donde enviaron representantes a las asambleas organizativas de valles y territorios...

-------------

Confieso que siento la necesidad de evocar no uno, sino todos los lugares (bosques, campas, atrios, ermitas, anteiglesias, plazas) donde nuestros antepasados hicieron pueblo celebrando sus batzarres decisorios para la convivencia, el trabajo y la vida en auzolán en asambleas de barrio y pueblo, desde donde enviaron representantes a las asambleas organizativas de valles y territorios...

-------------

Y ya que el Gernikako Arbola nació y se cantó a causa del asunto foral, decir que... me encantan las estrofas del paloteado de Monteagudo que también nacieron a causa de lo foral y tienen su versión en euskara.

¡Y también me gusta "Navarra tiene cadenas" de Fermín Valencia!

¡Y otras canciones (himnos diría yo) de aquellas que nos han hecho vibrar antes y después de 1975!.

(Aquí me callo. Dejo de teclear para no tener que hacer una larga lista)

Así que... ¡Vale por hoy!

-----------------------

Así que... ¡Vale por hoy!

-----------------------