|

| FOTO: Salida de migrantes hacia ciudades con polígonos industriales y al extranjero. |

1960 - 2022. De estar todas las casas de nuestros pueblos habitadas, a verlas vacías.

Os ofrezco la versión interpretada por el grupo Bankako Menditarrak:

El blog de Mikel Burgui. Apuntes históricos sobre Uxue y Navarra desde lo más alto de mi atalaya. Uxue ta Nafarroako historiaz dibulgazio moduko zenbait gai, neure herkide erdaldunei eskeinia,

|

| FOTO: Salida de migrantes hacia ciudades con polígonos industriales y al extranjero. |

--------------------

USO DE LAS BELLOTAS DESDE LA ANTIGÜEDAD"... Quercus, la encina (Q. ilex subsp. ballota) es la que ha tenido más importancia por el fruto, ya que es la única que produce grandes cosechas de bellota más o menos dulce y, además, es la más abundante y con mayor dispersión geográfica en la península Ibérica."

Por lo visto, la bellota ha sido consumida por la humanidad desde la más remota antigüedad:

"Los hallazgos de restos de bellotas en yacimientos arqueológicos (cotiledones tostados, trozos o harina) mezclados con restos de cereales, en recipientes de almacenaje, en molinos de mano… permiten proponer un uso continuado y generalizado de las bellotas como alimento humano durante la prehistoria. Se conoce también que las bellotas, junto con otros frutos silvestres, han completado a lo largo de la historia, y durante muchos meses del año, la monótona dieta de la gente del campo. El consumo humano más o menos generalizado ha sido común hasta los años sesenta del siglo pasado, momento del inicio del desarrollo socioeconómico de la población a escala general".

Se puede bajar estudio completo en formato Pdf pinchando aquí del geógrafo y viajero Estrabón.

La palabra "nekazari" (agricultor)"Hasta hace muy poco la harina de bellota, así como la de castaña, solas o mezcladas con las de cereales, han sido una parte importante de la dieta humana, elaborándose con ellas pan, talos, tortas, fritos y otros productos básicos. Las bellotas, además, eran comidas crudas, asadas y cocidas. Todo ello tiene una gran tradición.

En el articulo de Ecologistas en Acción se sigue contando que en el mundo greco- romano de la antigüedad

"Estrabón, refiriéndose a los pueblos prerromanos de Hispania, asevera que se alimentaban las tres cuartas partes del año de bellotas, “que secas y trituradas se muelen para hacer pan”, aserto corroborado por Plinio, quien aduce que se asaban entre cenizas, lo que elimina el amargor.

En efecto, se suele sostener que sólo son comestibles por las personas las de variedad dulce, de la encina Quercus ilex subsp ballota,

Las bellotas amargas también se destinaron al consumo humano tras someterlas a tratamiento. Mirad lo que sigue diciendo la misma web:

"... la investigación de campo ha manifestado que también se tomaban, e incluso panificaban, las de roble, casi todas con bastantes taninos y de sabor amargo, una vez que se habían sometido a procedimientos efectivos para desintoxicarlas, algunos similares a los de endulzar la aceituna de mesa. En realidad, los seres humanos se han nutrido con bellotas de todos los Quercus, quizá con la excepción de la coscoja."

Luego cuenta que ya en tiempos mas cercanos, en el siglo VII

"Una interpretación de extraordinaria importancia la ofrece San Isidoro de Sevilla en Etimologías, obra del siglo VII, donde sostiene que el nombre latino de la encina, ilex, deriva de electus, escogido, “pues el fruto de este árbol fue el primero que los hombres escogieron para su manutención”, ya que “antes de que comenzasen a utilizar los cereales, los hombres primitivos se alimentaban de bellotas”....

Viniendo a tiempos de época románica de los siglos XI al XIII se dice en el articulo que

"La recolección de bellota, probablemente para consumo humano, está presente en la icónica de monumentos románicos, como el mensuario de la iglesia de Hormaza (Burgos), de hacia 1200, y las pinturas murales de la ermita de San Pelayo, en Perazancas (Palencia), del siglo XI."

Leer articulo completo pinchando aquí .

-------------------------------

Métodos para quitar el amargor de ciertas clases de bellotas."El dulzor de la bellota fresca existe solo en una baja proporción de árboles, y se acrecienta a medida que la bellota se seca (se avellana), a las pocas semanas o meses tras la recolección"

En el mismo articulo se dice que

"También se conocen algunas técnicas para eliminar el amargor de la bellota que no es dulce. Una de ellas es la fermentación del fruto con sal y agua durante unos meses. Con esto se eliminan los taninos presentes en la bellota y se reduce el amargor, pero no se consigue ese dulzor que presentan algunas sino un sabor neutro".

-------------------------

Café de bellotas de encina."En Améskoa se hacia a base de bellotas de encina algo parecido al "café". Las bellotas se tostaban, se molían y era un café de pobres. Las bellotas eran de la encina que se da en la Sierra de Lóquiz"

Esto me recuerda al café que se hacia en Uxue que no era más que cebada tostada en una sartén. Cebada que luego se molía y tostada como estaba, daba apariencia de café molido...

----------------------

El uso medicinal de las bellotas en ciertas web de Internet."Las bellotas han sido ampliamente consideradas como una excelente fuente de alimento debido en parte a su alto valor nutricional. Entre los nutrientes que contienen están: Carbohidratos, fibra, fósforo, potasio y proteina.

Los extractos ricos en taninos de bellotas empapadas o hervidas se pueden utilizar para acelerar la curación de heridas, reducir la inflamación o las quemaduras y tratar los dolores... etc"

Quizás quisierais leer alguna de estas web sobe bellotas y salud. No quiero recomendar ninguna para no influir en nadie sobre las presuntas facultades de este fruto, en algo tan delicado como es la salud.... Dejo en vuestras manos la búsqueda en esta rama.

-----------------------

EL APROVECHAMIENTO DE LA BELLOTA SUPONIA UNA ENTRADA DE DINERO AL AYUNTAMIENTO DE UXUE DURANTE LA EDAD MODERNA.

Hace unos cuantos años estuve mirando en el Archivo de Navarra el cuaderno de las evaluaciones que se hicieron en Uxue entre los años 1607 y 1610.

En esas valuaciones cada vecino declara ante el escribano lo que posee: Fincas de cereal o de viña especificando cuantas robadas tenían, bueyes de tiro, caballerías de labranza, vacas, ovejas, cabras, corrales, casas… calculando en cada caso la riqueza de lo declarado en ducados. |

| Igual a ésta era mi primera radio de cuatro bandas |

|

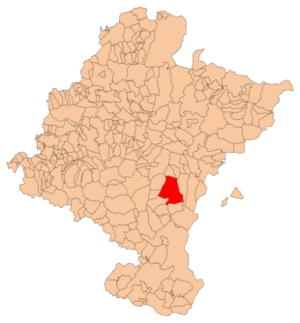

| Situación de Uxue dentro de Navarra |

|

| Foto: Almas sufrientes del Purgatorio |

|

| A finales de los años 50 eran todavía tan abundantes los mulos, asnos y caballos en Uxue, que en fiestas se hacían carreras con ellos. |

|

| Por los años 70-75 todavía había labradores en Ujué que trabajaban la tierra igual que antaño. |

|

| Año 1971. Ujuetarra trillando en las eras del Castillazo. Foto Jose Ignacio Zulet |

|

| Manada de jacas navarras Foto tomada de http://jacanavarra.es/ |